――数字で未来を引き寄せる「経営の仮説」

前項では、会社の将来像をざっくりとイメージすることで、事業の大まかな方向性を描きました。では次にやるべきことは何か。

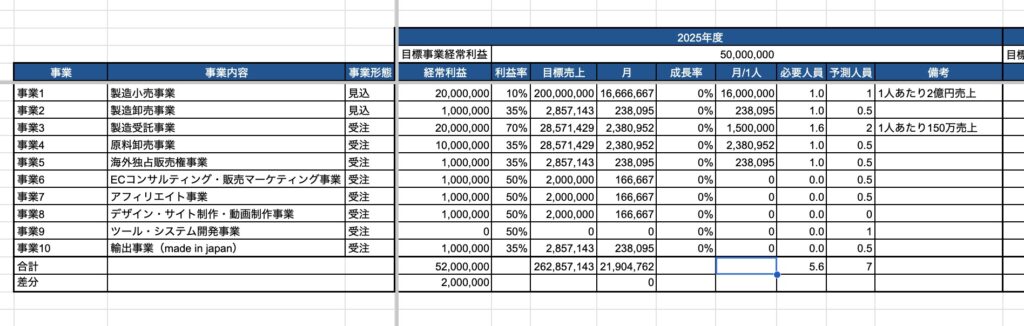

それは、「数字としての未来」――つまり利益目標の設定です。

ここでは、会社全体として「5年後にどれくらいの経常利益を目指すか?」を想定し、それを“経営の軸”として位置付けていきます。

1. この段階で“根拠”はなくていい

まず大前提としてお伝えしたいのは、この時点で正確な根拠やシミュレーションは不要だということです。

目標経常利益の想定は、「願望」や「野心」に近いものでかまいません。

- 競合が〇億円稼いでいるから、うちもそれを目指す

- 売上がこれくらいなら、利益はこの程度欲しい

- 将来的にこの金額を稼げたら安心して経営できそうだ

このような“ざっくりとした想定”で十分です。なぜなら、これは**「どうしたいか」という意思を数字で可視化する作業**だからです。

2. 数字で表現することの意味

数字は、経営の言語です。たとえ不正確でも、数値を通して未来をイメージすることで、目指す地点がリアルになります。

例えば、

- 成長率を毎年10%と仮定して5年間でどの程度利益が増えるか?

- 現在の売上規模に対して、利益率をどう高めていくか?

といった仮定を置くだけで、経営の「仮説」が動き出します。

筆者自身も、初期段階では成長率も適当に決めて、それに合わせて利益額や売上高を組み立てていました。最初はあくまで“夢を形にするための設計”でいいのです。

3. 他社の水準を参考にしてみる

「まったく想像がつかない」という場合は、競合他社や業界のモデル企業の決算数値を参考にするのも有効です。

- 似た規模・事業形態の会社がどれくらいの利益を出しているか?

- 上場企業のIR情報から経常利益率を調べてみる

- 中小企業白書などの統計を活用する

こうした情報をもとに、「うちもこれくらいはいけるはず」という目安を立てることができます。

4. 仮説でいい、でも繰り返し考える

最初に立てた数値が、時間の経過とともに現実とズレるのは当然のことです。重要なのは、この目標を「繰り返し考える」習慣です。

- 毎月、数字を見直す

- 半期ごとに達成度を振り返る

- 新しい情報や環境変化に応じて調整する

こうして数字と向き合うことで、不思議と必要な情報や人脈が引き寄せられるようになります。これは決してスピリチュアルな話ではなく、思考と行動が情報のアンテナとなり、機会を現実に変える力があるということです。

5. 数字が未来を引き寄せる

数字は、行動の指針となり、判断の基準となり、社内外に説得力をもたらします。そして何より、経営者自身の意志を形にするツールでもあります。

「5年後に経常利益1億円を目指す」

このたった一文でも、経営の現場に与える影響は絶大です。社員の行動、投資判断、商品開発、すべてがこの数値を起点に動き出す可能性があります。

まとめ:数字で「志」を可視化する

- 根拠がなくてもいい。まずは「どうしたいか」を数字で描く。

- 競合や理想の姿を参考にして、利益目標を立ててみる。

- 成長率や利益率は仮置きでいい。あとから調整できる。

- 数字を定期的に見直すことで、経営のリズムが整う。

- 思考が行動を変え、行動が成果を引き寄せる。

目標利益の設定は、単なる計画作業ではありません。経営者の志を、数字という“共通言語”で可視化する行為です。

「まずは決めてみる」──この一歩が、企業の未来を大きく左右します。

コメント